Der Begriff Sportswashing setzt sich aus "Sport" und "Whitewashing" zusammen. Geprägt wurde der Ausdruck von Amnesty International in Bezug auf die European Games 2015 in Aserbaidschan. Eine eindeutige Definition von Sportswashing gibt es nicht, jedoch wird Ausdruck meistens mit sportlichen Großereignissen und autoritären Regimen in Zusammenhang gesetzt.

So war Sportswashing bei den Fußballweltmeisterschaften in Katar und Russland oder auch bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking immer wieder Thema. Als erstes Großereignis, bei dem Sportswashing betrieben wurde, gelten rückblickend die Olympischen Spiele 1936 in Nazi-Deutschland.

Auch Ruanda sieht sich nun mit diesem Vorwurf konfrontiert.

Im ostafrikanische Staat leben rund 14 Millionen Menschen auf einer Fläche, etwa doppelt so groß wie Tirol.

Die jüngere Vergangenheit Ruandas ist von den Konflikten der Volksgruppen Hutu und Tutsi geprägt, die in einem Bürgerkrieg und dem grausamen Völkermord im Jahr 1994 gipfelten. Dabei wurden innerhalb von drei Monaten fast eine Million Tutsi und oppositionelle Hutu ermordet.

Nach Ende des Genozids übernahm die Tutsi-Rebellengruppe RPF unter ihrem Anführer Paul Kagame die Macht im Land. Anfangs war die Politik vom Wiederaufbau und Versöhnung geprägt. Doch mittlerweile gibt es zunehmend Kritik von internationalen Beobachtern, Kagame ist seit mittlerweile 25 Jahren Präsident des Landes, ihm wird ein autoritärer Regierungstil, inklusive der Unterdrücken der Opposition und Einschränkung der Pressefreiheit, vorgeworfen.

Durch Events wie der Rad-WM oder internationale Fußball-Sponsorships soll das Image des Landes aufpoliert und vor allem der Tourismus gefördert werden.

Der Slogan "Visit Rwanda" war nicht nur während der Straßenrad-WM ständiger Begleiter, auch im Fußball hat der Schriftzug längst Einzug gehalten.

Bei Fußballvereinen wie dem FC Arsenal, Atletico Madrid und auch Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain ist "Visit Rwanda" allgegenwärtig. Bei Arsenal als Ärmelsponsor, bei Atletico als Rückensponsor und bei PSG als Sponsor auf den Trainingsshirts. Doch es regt sich Widerstand: Mehrere Protestaktionen gegen den Sponsor gab es vor allem von Fangruppen der Londoner.

Auch der FC Bayern München beschloss vor zwei Jahren eine Partnerschaft mit der ruandischen Tourismusbehörde, daraufhin war "Visit Rwanda" bei allen Bundesligaheimspielen auf den Werbebanden zu sehen.

Jedoch zeigten sich auch die Münchner Fangruppen alles andere als glücklich darüber. Daraufhin wurde die Kooperation von einem Sponsoring auf ein Nachwuchsförderprogramm umgestellt.

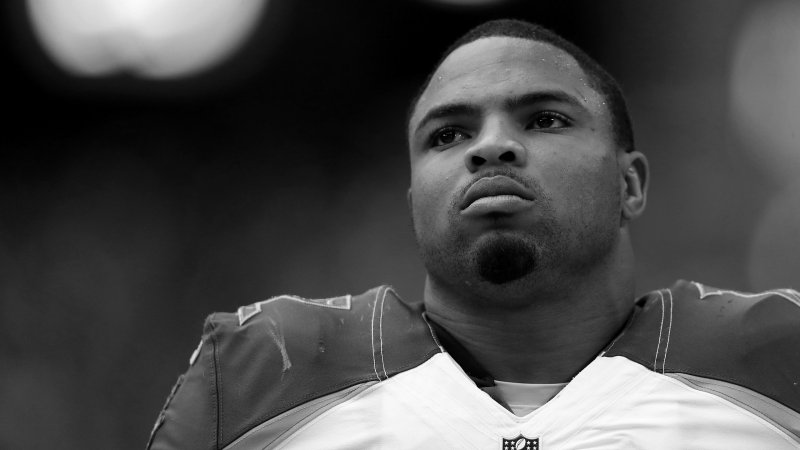

Besonders heikel: Pierre Kompany, der Vater von Bayern-Trainer Vincent Kompany, stammt ursprünglich aus der Demokratischen Republik Kongo und die Beziehung zwischen Ruanda und Kongo sind einer der Hauptgründe für die Proteste.

Pierre Kompany floh 1975 als politischer Flüchtling aus dem damaligen Zaire – der heutigen Demokratischen Republik Kongo – nach Belgien. Mittlerweile arbeitet der 77-Jährige als Abgeordneter für die Regierungspartei Les Engagés im belgischen Parlament. Unlängst sorgte Kompany mit einer Parlamentsrede zu den Konflikten im Kongo für Aufsehen: "Besucht nicht Ruanda, besucht den Kongo."

Im Ostkongo in der Nähe der ruandischen Grenze gibt es Jahren Krieg zwischen der kongolesischen Armee und der Rebellenmiliz M23. Diese Rebellenmiliz soll immer wieder Unterstützung aus Ruanda erhalten.

Laut UNO soll der Konflikt jedoch nicht nur einen ethischen Hintergrund haben, es soll vor allem auch um Rohstoffe gehen. Der Ostkongo ist reich an wertvollen Bodenschätzen wie Gold und Coltan. Coltan ist eines der wichtigsten Mineralien für moderne Technologien, es ist Teil jedes Smartphones und jedes Computers.

Bis zum vergangenen Jahr galt die Demokratsiche Republik Kongo als weltweit größter Exporteur von Coltan, doch mittlerweile hat Ruanda die Spitzenposition übernommen. Berichten zufolge kontrolliert M23 zahlreiche Coltanminen und schmuggelt das Erz illegal nach Ruanda.

Kritiker werfen dem Land daher vor, dass die Finanzierung von Kampagnen wie "Visit Rwanda" nicht aus dem Tourismus, sondern aus den Gewinnen dieser Minen stammt.

Die Straßenrad-WM in Ruanda sollte ein historischer Meilenstein für den afrikanischen Sport werden – und wurde stattdessen zum Brennpunkt politischer und moralischer Debatten.

Während sportlich alles seinen gewohnten Lauf nahm, bleibt ein bitterer Beigeschmack: Wenn autoritäre Staaten internationale Sportevents gezielt nutzen, um ihr Image aufzupolieren, wird der Sport unweigerlich politisch. Ruanda ist damit nicht allein – aber ein besonders aktuelles Beispiel.