Und doch findet sich jetzt noch Platz für ein Exhibition-Turnier in der Wüste. Kein ATP-Event, keine Punkte – aber astronomische Summen.

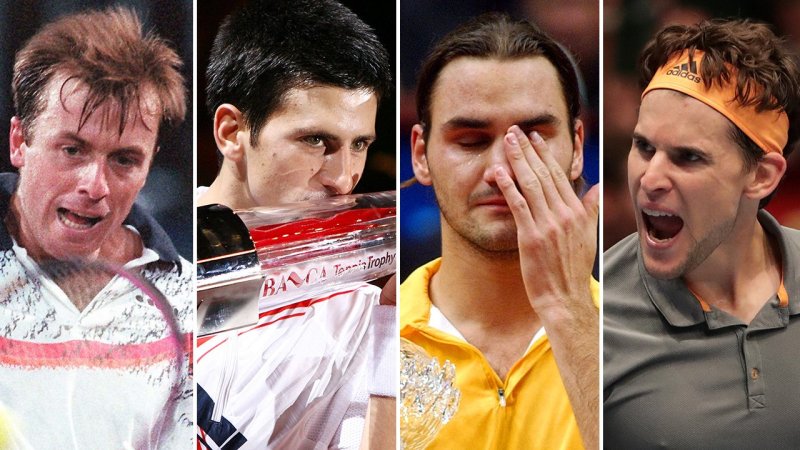

Heuer sind Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Taylor Fritz, Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic und Alex Zverev am Start. Der Sieger in Riad erhält satte sechs Millionen US-Dollar – für möglicherweise nur zwei gespielte Matches.

Das ist nicht Professionalität, das ist Zynismus im Hochglanzformat.

Heuchelei in der Wüste

Die Doppelmoral ist offensichtlich: Die Spieler klagen über zu viel Tennis – und unterschreiben dann Verträge für ein PR-Spektakel, das mitten in die laufende Saison fällt.

Erste-Bank-Open-Turnierdirektor Herwig Straka, der auch im ATP-Board sitzt, zeigte sich schon im Vorjahr nicht glücklich mit der Veranstaltung.

Damals nahm kein einziger Riad-Teilnehmer bei einem der nachfolgenden ATP-500-Turniere in Wien und Basel teil, die im Anschluss an den King’s Slam stattfinden. Heuer sind Jannik Sinner, Alex Zverev und Stefanos Tsitsipas in der Stadthalle zu sehen, Taylor Fritz ist für Basel gemeldet.

"Ich bin der Meinung, dass es ein gesundes Verhältnis zwischen Geld und Leistung geben sollte – das ist beim King’s Slam nicht gegeben. Daher schadet dieses Event auch dem Produkt", sagte Straka in der "Kleinen Zeitung".

Die ATP würde laut Straka versuchen, die Spieler zur mehr Pausen zu bewegen. Am Ende erliegen allerdings die meisten Athleten dem Ruf der Millionen.

Vor allem für kleinere Turniere, wie in dieser Woche Stockholm oder Brüssel, stellen derartige Exhibition-Events ein Problem dar: Sie verlieren Publikum, Sponsoren und TV-Zeit, während die Stars lieber in Saudi-Arabien auflaufen.

Sportswashing in Reinform

Neben der sportlichen Problematik ist die moralische aber wohl noch bedeutsamer: Saudi-Arabien kauft sich seit Jahren in den globalen Sport ein: Boxkämpfe, Formel 1, die Saudi Pro League, die LIV-Golfserie – und nun Tennis.

Der King’s Slam passt perfekt in diese Strategie des Sportswashing: Mit Sportevents soll das Image des Königreichs aufpoliert, Kritik über Menschenrechtsverletzungen in den Hintergrund gedrängt werden.

Auch wenn es oft ausgeblendet wird: Saudi-Arabien ist immer noch eine absolute Monarchie und damit ein autoritärer Staat im weiteren Sinne. Es gibt keine freien Wahlen, keine unabhängige Justiz und keine Meinungsfreiheit. Frauen und Minderheiten werden stark diskriminiert.

Tennis, das sich selbst gern als global, fair und "gentlemanlike" versteht, dient dabei als moralische Tarnung.

Der Sport, der Fairness und Respekt predigt, wirkt plötzlich wie ein lukrativer Zirkus, in dem Moral zur Nebensache wird.

Dieser Tatsache sollte sich jeder Teilnehmer in Riad bewusst sein.

PTPA könnte Problematik noch verschärfen

Hinzu kommt die zuvor erwähnte Diskussion über den überladenen Turnier-Kalender: Wer einerseits über Burnout und Verletzungen spricht, sich andererseits aber für Millionen zu PR-Terminen verpflichten lässt, verspielt Glaubwürdigkeit.

Für die Zukunft zeichnet sich aktuell keine wirkliche Lösung ab. Im Gegenteil: Mit der von Djokovic unterstützten PTPA befindet sich die ATP derzeit in einem Rechtsstreit.

Die neue Spieler-Vereinigung fordert für die Athleten einen größeren Anteil der Turnier-Einnahmen und mehr Freiheiten für Spieler, was Exhibition-Starts betrifft. Womit solche Events wie in Riad wohl eher mehr gefördert als gebremst werden würden.

Die Spieler wären also wohl gut beraten, wenn sie weiter auf die ATP vertrauen würden und versuchen, im Inneren der Organisation Veränderungen zu bewirken.

Sport hat politische Verantwortung

Nötige Ruhepausen für die Spitzenspieler wären sicherlich wichtig, dafür müsste man aber auch auf derartige Einladungsturniere wie in Riad verzichten.

Zudem muss es transparente Ethikstandards geben. Wenn Turniere oder Sponsoren aus Ländern mit massiven Menschrechtsproblemen stammen, muss dies öffentlich kommuniziert und thematisiert werden.

Auch der Sport hat eine Symbolwirkung und eine politische Verantwortung.