Sponsoring stellt mittlerweile ein zentrales Finanzierungsmodell dar, das Vereine am Leben hält und manchmal auch Abhängigkeiten schafft. Vom lokalen Mittelständler bis zum globalen Konzern – im Fußball gilt: Wer Geld gibt, spielt mit.

So würde ohne die solventen Sponsoren im Profifußball vieles nicht mehr laufen, wortwörtlich. Die Grenzen zwischen Unterstützung und Einflussnahme verschwimmen dabei zunehmend. Und mit ihnen auch die Vorstellung, dass Fußball einzig und allein auf dem Rasen entschieden wird. Kein Wunder also, dass je mehr Geld fließt, auch eine Frage immer präsenter wird: Wie viel Macht haben diese Geldgeber eigentlich wirklich?

Ohne Sponsoren kein Spielbetrieb? Die Bedeutung externer Geldgeber für Fußballvereine

Im modernen Profifußball dreht sich vieles ums Geld. Sponsoring ist dabei so etwas wie das Motoröl im Getriebe eines jeden Vereins. Ohne diese finanzielle Grundlage läuft nur noch wenig. Das liegt vor allem daran, dass Sponsoring im Vergleich zu anderen Einnahmequellen relativ verlässlich ist. Während TV-Gelder stark von Ligen, Verhandlungen und Tabellenplätzen abhängen, und Einnahmen aus Transfers noch unsicherer sind, fließen Sponsorengelder vergleichsweise planbar und regelmäßig.

Die Herkunft der Sponsoren ist dabei so vielfältig wie der Fußball selbst. Traditionell tummeln sich auf den Trikots, Banden und rund um das Stadion Automobilhersteller, Finanzdienstleister und auch Lebensmittel- und Getränkehersteller. In den letzten Jahren hat sich allerdings eine Branche besonders eifrig in die Sportwelt gedrängt: das Glücksspiel. So sind diverse Anbieter auf Casino Groups gelistet, die sich als Sponsoren mittlerweile eine große Präsenz im Profifußball aufgebaut haben.

Ob aus der Automobil-, LebensmitteI- oder Glücksspielbranche: In vielen Vereinsbilanzen gehört Sponsoring mittlerweile zu den Haupteinnahmequellen. Bei den Top-Vereinen können hier sogar Summen im Bereich mehrerer Hundert Millionen Euro erreicht werden – ein stattlicher Beitrag zur sportlichen Konkurrenzfähigkeit. Dieses Geld sichert nicht nur Spielergehälter, sondern finanziert auch Nachwuchsakademien, medizinische Abteilungen oder Trainingsinfrastrukturen.

Kleinere Vereine, die sich oft im Schatten der großen Klubs bewegen, sind in der Regel noch stärker von Sponsoren abhängig. Dort kann ein einziger Hauptsponsor über Wohl und Wehe der finanziellen Sicherheit eines Vereins entscheiden. Die Bedeutung von Sponsoren für den modernen Fußball ist daher unbestreitbar. Längst ist der Profifußball nicht mehr nur Sport, sondern vielmehr auch ein riesiges Geschäft.

Von Logopräsenz bis Namensrechten: Wie Sponsoren ihre Marken im Fußball inszenieren

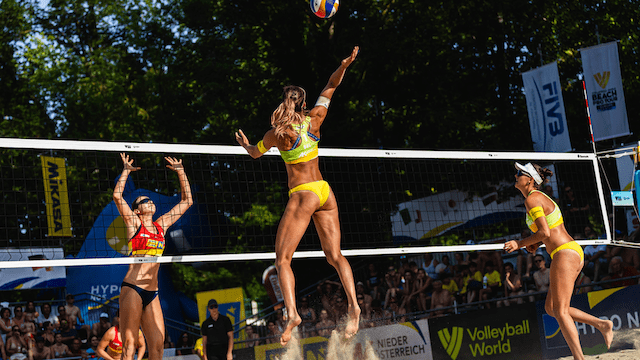

Das Geld der Sponsoren gibt’s natürlich nicht einfach so. Wer zahlt, will gesehen werden. Trikots, Ärmel, Banden, Stadionnamen, Mannschaftsbusse – alles wird zur Werbefläche. Kein Wunder, denn Marken, die im Profifußball präsent sind, profitieren von einer enormen Reichweite.

So bringt Fußball die Marken dahin, wo klassische Werbung oft nicht mehr hinkommt: ins Herz der Menschen. Wer das Logo der Lieblingsmannschaft unterstützt, dem wird Vertrauen geschenkt. Das ist keine romantische Vorstellung, sondern handfeste Strategie. Diese emotionale Verbindung plus die enorme Reichweite des Sports sorgt für echtes Marketing-Gold.

Und es funktioniert: Fußball ist für Sponsoren daher ein Schaufenster, das heller leuchtet als jede Hochglanzanzeige in einem Magazin. Nachvollziehbar, dass viele Marken bereit sind, dafür tief in die Tasche zu greifen.

Sportsponsoring: Zwischen Unterstützung und Einflussnahme

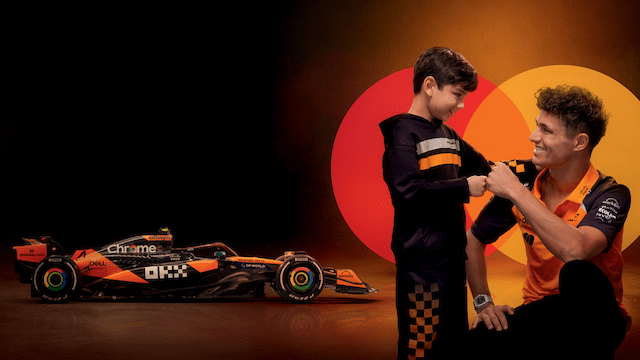

Doch Sponsoring ist nicht immer bloß Marketing. Manchmal verschwimmen die Rollen. So gibt es heute immer wieder Sponsoren, die zugleich als Eigentümer aktiv sind – wie z.B. in der österreichischen Bundesliga bei Red Bull Salzburg. In solchen Fällen fließt das Geld in der Regel nicht nur in Trikots und Banden, sondern direkt in die gesamte Vereinsstruktur. Dann wird aus Markenpräsenz eine Machtposition.

Und selbst dort, wo Sponsoren nicht direkt Eigentümer sind, kann Geld großen Einfluss bedeuten. So ist es in vielen Vereinen mittlerweile gang und gäbe, dass Sponsoren oder Investoren, die besonders große Summen in einen Verein investieren, dort im Gegenzug etwa Aufsichtsratssitze erhalten.

Das bedeutet in der Theorie zwar noch keine sportliche Kontrolle, doch in der Praxis kann ein hohes finanzielles Engagement sehr wohl Erwartungen erzeugen, die sich auch in vereinseigene Entscheidungsprozesse einschleichen. Auf diese Weise verschwimmt vielerorts die Grenze zwischen finanzieller Unterstützung und Einflussnahme.

Ein Blick in Gegenwart & Zukunft: Die Gefahr, wenn Vereine zu Anlageobjekten werden

Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt also mehr als deutlich: Fußball ist längst Teil des globalen Finanzmarktes geworden. Für manche Investoren ist ein Klub nichts weiter als ein Baustein im eigenen Portfolio – wie eine Aktie oder eine Immobilie. Wertsteigerung durch Erfolge, Transfers oder Markenaufbau ist das Ziel. Der sportliche Erfolg wird dabei letztlich nur Mittel zum Zweck.

Nicht mehr ausgeschlossen ist mittlerweile sogar, dass manche Investoren gleich mehrere Klubs besitzen – über Ländergrenzen hinweg. In diesen sogenannten Multi-Club-Ownerships werden die eignen Spieler wie Kapital verschoben, Talente entwickelt und verkauft und Marken strategisch aufgebaut. Das hat mit dem lokalen Vereinsleben nur noch sehr wenig zu tun.

Gleichzeitig entstehen so riesige Ungleichgewichte. Während einige Klubs mit frischem Investoren- und Sponsorenkapital gerade in den halbjährlich stattfindenden Transferperioden extrem aufrüsten können, kämpfen viele andere Vereine mit knappen Etats ums wirtschaftliche Überleben. So wird der sportliche Wettbewerb verzerrt und die traditionell oft soziale Verwurzelung der Klubs nach und nach aufgeweicht.

Und die Fans? Viele wenden sich immer mehr ab oder protestieren – gegen Ticketpreise, gegen sogenannte Plastikclubs und gegen den Ausverkauf ihrer Lieblingsmannschaften. So stehen gerade Investoren, aber auch bestimmte Sponsoren immer mehr vor der Gefahr, dass die Menschen, für die dieser Sport gemacht ist, zunehmend das Interesse verlieren.

Fazit: Wem gehört der Fußball wirklich?

Trotz all dieser zum Teil besorgniserregenden Entwicklungen im Profifußball ist am Ende allerdings auch eines klar: Ohne Fans ist der Fußball nichts. Und genau deshalb liegt die größte Macht nicht bei Red Bull, VW und Co., sondern bei denen, die sich Woche für Woche ins Stadion stellen oder den Bildschirm anschreien.

Noch immer können Fans die eigene Mitgliedschaft in ihrem Lieblingsverein zur direkten Einflussnahme nutzen, Merchandising boykottieren, Sponsoren öffentlich kritisieren oder den öffentlichen Druck so groß machen, dass sogar groß geplante, milliardenschwere Projekte wie die Super-League in sich zusammenfallen.

Auch darf nicht außer Acht gelassen werden, dass viele Vereine zeigen, dass auch im durch und durch kommerzialisierten Profifußball noch andere, alternative Wege möglich sind – mit regionalen Partnern, vollständiger Transparenz und dem Mut zur Fanbeteiligung. Es geht also – wenn der Wille da ist. So mögen Sponsoren zwar das Geld haben. Doch Fans haben trotz allem immer noch die Macht, über die Geschicke ihrer Vereine zu entscheiden!